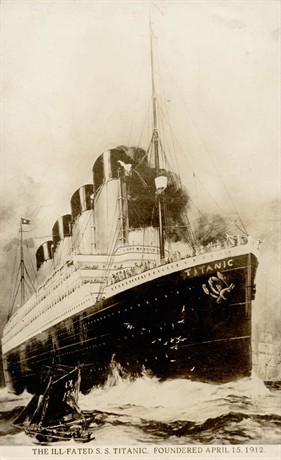

Le Titanic : 100 ans après l’événement qui a bouleversé le monde

Cent ans après sa disparition dans les eaux glacées de

l'Atlantique Nord, le Titanic demeure un sujet

d'intérêt répandu partout sur la planète, en particulier pour les

Canadiens, en raison des nombreux liens fascinants qui relient

notre pays au destin du célèbre paquebot.

demeure un sujet

d'intérêt répandu partout sur la planète, en particulier pour les

Canadiens, en raison des nombreux liens fascinants qui relient

notre pays au destin du célèbre paquebot.

Le Titanic était une merveille de son époque et a

immédiatement capté l'imaginaire du public. Bien qu'il n'ait été à

flot que pendant une brève période, il a laissé des marques

indélébiles dans l'histoire. Construit au chantier naval Harland

and Wolff de Belfast, en Irlande (Royaume-Uni), le RMS (Royal Mail

Ship) Titanic était un navire de la White Star Line

appartenant à la classe Olympic. Il devait se joindre à son

navire-frère le RMS Olympic sur la ligne

transatlantique afin de concurrencer le RMS Lusitania

et le RMS Mauretania de la Cunard Line, ainsi qu'un

navire plus petit de la Canadian Pacific Line, le S.S. Empress of Ireland.

Le 10 avril 1912, le Titanic amorce son voyage

inaugural depuis Southampton, en Angleterre, jusqu'à New York.

Après avoir fait halte dans deux ports pour embarquer d'autres

passagers, le Titanic met le cap sur l'Atlantique avec

2 200 personnes à son bord. Pendant sa progression vers

l'océan, les passagers et les membres de l'équipage s'engagent dans

une confortable routine de vie en mer.

Jeune navire-frère du Olympic (1911) et prédécesseur du

Britannic (1914), le Titanic est le deuxième de

trois grands navires construits pour assurer le transport de

passagers sur la ligne de l'Atlantique Nord. Il faut trois ans pour

le construire le Titanic, qui est réputé

« insubmersible ». Cette rumeur vient peut‑être de ses

nombreuses caractéristiques de sécurité, ainsi que de sa taille et

du luxe qu'on trouve à bord, éléments vantés par la White Star

Line, fière propriétaire du navire. L'hébergement des passagers se

traduit par de luxueuses suites de première classe dans les styles

géorgien et Louis XVI, mais également par des installations plus

fonctionnelles pour les émigrants voyageant dans l'entrepont. Le

capitaine Edward J. Smith commande le Titanic et son

imposant équipage de 860 membres, qui comprend officiers,

matelots de 2e classe, quartiers-maîtres, chauffeurs,

soutiers, stewards, personnel de restaurant, commis des postes,

cuisiniers, ingénieurs et coiffeurs, entre autres. En tant que

navire de courrier royal, le paquebot a même son propre bureau de

poste, et la compagnie se targue d'avoir aménagé à bord son propre

système téléphonique, des restaurants, des salles de réception, des

bibliothèques, une piscine et des salons de coiffure! C'est une

véritable ville flottante.

Bien que la présence

d'icebergs dans la région soit connue, le Titanic

progresse à plus de vingt nœuds à l'approche des côtes de

Terre‑Neuve, en cette nuit claire et calme du 14 avril. À

23 h 40, les vigies aperçoivent un iceberg et, malgré une

manœuvre d'évitement, l'énorme bloc de glace flottant heurte le

Titanic à tribord (droite), et vient érafler puis rompre

la coque sur près de cent mètres. Malgré l'étanchéité des portes,

le volume d'eau dépasse en vingt minutes la capacité de pompage du

navire. Les cloisons étanches ne sont pas suffisamment hautes et, à

mesure que chaque compartiment se remplit, l'eau déborde dans le

compartiment suivant. Le sort du navire en est jeté. Les stewards

conduisent les passagers sur les ponts et, à minuit vingt, les

canots de sauvetage commencent à descendre le long des flancs du

paquebot. Certains refusent de quitter le navire, et d'autres

attendent encore de l'aide. Par conséquent, les premiers canots de

sauvetage prennent le large partiellement vides. Des signaux de

détresse sont envoyés sans relâche par des opérateurs de la station

de radiotélégraphie Marconi Jack Phillips et Harold Bride, de

0 h 15 à 2 h 17, soit jusqu'à trois minutes avant que le

Titanic sombre sous les vagues.

Bien que la présence

d'icebergs dans la région soit connue, le Titanic

progresse à plus de vingt nœuds à l'approche des côtes de

Terre‑Neuve, en cette nuit claire et calme du 14 avril. À

23 h 40, les vigies aperçoivent un iceberg et, malgré une

manœuvre d'évitement, l'énorme bloc de glace flottant heurte le

Titanic à tribord (droite), et vient érafler puis rompre

la coque sur près de cent mètres. Malgré l'étanchéité des portes,

le volume d'eau dépasse en vingt minutes la capacité de pompage du

navire. Les cloisons étanches ne sont pas suffisamment hautes et, à

mesure que chaque compartiment se remplit, l'eau déborde dans le

compartiment suivant. Le sort du navire en est jeté. Les stewards

conduisent les passagers sur les ponts et, à minuit vingt, les

canots de sauvetage commencent à descendre le long des flancs du

paquebot. Certains refusent de quitter le navire, et d'autres

attendent encore de l'aide. Par conséquent, les premiers canots de

sauvetage prennent le large partiellement vides. Des signaux de

détresse sont envoyés sans relâche par des opérateurs de la station

de radiotélégraphie Marconi Jack Phillips et Harold Bride, de

0 h 15 à 2 h 17, soit jusqu'à trois minutes avant que le

Titanic sombre sous les vagues.

Le destin tragique des personnes qui ont péri dans ce naufrage

est bien connu. Les survivants relatent que, tout au long de ce

branle‑bas éprouvant, les musiciens ont continué de jouer pour

calmer les passagers, notamment des ragtimes et l'hymne

« Nearer my God, to thee » (Plus près de toi, mon Dieu),

tandis que le Titanic sombrait. Bon nombre d'employés à

bord périssent, notamment Thomas Andrews, le concepteur du navire,

dont la bravoure et l'attitude exemplaire ne feront pas défaut

pendant tout le déroulement des événements. Le capitaine Smith est

également englouti avec son navire, tandis que

J. Bruce Ismay, l'un des directeurs de la White Star

Line, trouve place à bord d'un canot de sauvetage; il sera plus

tard sévèrement critiqué pour cet acte et pour le nombre

insuffisant de canots de sauvetage. Sous les ponts, les

35 ingénieurs du navire, dirigés par Joseph Bell, demeurent

tous héroïquement à leur poste dans la chambre des pompes, la salle

des dynamos et la chaufferie, continuant au péril de leur vie de

faire fonctionner les pompes et les lumières électriques, et ce,

beaucoup plus longtemps que prévu - jusqu'à seulement quelques

minutes avant l'immersion définitive du navire.

Parmi les nombreux passagers célèbres qui ont perdu la vie cette

nuit‑là se trouvait Charles Melville Hays, président de la Grand

Trunk Railway, qui ramenait des meubles de salle à manger pour son

nouvel hôtel Château Laurier, à Ottawa. Le riche homme

d'affaires d'Halifax George Wright était aussi du voyage. Wright,

qui s'est rendu en Angleterre en 1912 et a acheté son passage de

retour à bord du Titanic, est mort noyé dans le naufrage

du luxueux paquebot. Pendant son séjour en Angleterre, il avait

refait son testament, léguant 226 000 $ à des œuvres de

bienfaisance et sa maison de l'avenue Young, à Halifax, au Conseil

des femmes. La maison George Wright est un monument bien connu à

Halifax et, du point de vue architectural, l'une des plus

importantes résidences de cette époque en Nouvelle‑Écosse.

Le grand nombre de victimes dans ce naufrage est en grande

partie attribuable au fait que, même s'il était conforme à la

réglementation de l'époque, le navire ne transportait que

20 canots de sauvetage, d'une capacité totale de 1 178

personnes. Le nombre disproportionné de victimes masculines est dû

au protocole appliqué par l'équipage selon lequel il faut sauver

« les femmes et les enfants d'abord ». Les survivants du

Titanic ont été secourus par le Carpathia de la

Cunard Line, qui s'est rendu sur les lieux à pleine vitesse après

avoir entendu les appels à l'aide du Titanic à

0 h 25; il est arrivé sur place vers 4 h. Des

navires ont été envoyés d'Halifax, le port d'envergure le plus près

du lieu de l'accident, ayant pour sinistre tâche de repêcher les

victimes; ils sont rentrés au port avec 209 corps.

Le révérend Canon Kenneth

Hinds, de la All Saints Cathedral, et l'entrepreneur local John

Snow se rendent sur place à bord du S.S. MacKay-Bennett,

l'un des navires ayant participé aux opérations de sauvetage. Parmi

les nombreux corps récupérés figure celui de l'homme d'affaires

John Jacob Astor, passager le plus riche à bord du

Titanic, et le chef de l'orchestre du navire Wallace

Hartley, retrouvé avec son porte‑musique. Une fois amenées à

Halifax, les dépouilles des victimes sont transportées jusqu'au

Mayflower Curling Rink (établi en 1905), lieu utilisé

temporairement comme morgue; il est détruit cinq ans plus tard dans

l'explosion d'Halifax.

Le révérend Canon Kenneth

Hinds, de la All Saints Cathedral, et l'entrepreneur local John

Snow se rendent sur place à bord du S.S. MacKay-Bennett,

l'un des navires ayant participé aux opérations de sauvetage. Parmi

les nombreux corps récupérés figure celui de l'homme d'affaires

John Jacob Astor, passager le plus riche à bord du

Titanic, et le chef de l'orchestre du navire Wallace

Hartley, retrouvé avec son porte‑musique. Une fois amenées à

Halifax, les dépouilles des victimes sont transportées jusqu'au

Mayflower Curling Rink (établi en 1905), lieu utilisé

temporairement comme morgue; il est détruit cinq ans plus tard dans

l'explosion d'Halifax.

Les services religieux ont lieu à la basilique St. Mary, à la Brunswick Street United Church,

à l'église anglicane St. George (église ronde),

à la All Saints Cathedral et à l'église St. Paul. Cinquante‑neuf victimes sont

rendues à leurs familles. Cent cinquante autres sont enterrées

dans trois cimetières d'Halifax, en mai et en juin 1912 :

19 au cimetière catholique Mount Olivet, 10 au cimetière juif Baron

de Hirsch et 121 au cimetière Fairview Lawn. Bien que certaines

victimes aient droit à des pierres tombales élaborées, la plupart

sont inhumées avec de simples blocs de granit payés par la White

Star Line en 1912. L'église St. Paul continue aujourd'hui de

tenir des cérémonies spéciales, notamment des services à la mémoire

des victimes du Titanic.

En 1985, l'emplacement de l'épave du Titanic a

finalement été repéré par une expédition franco‑américaine dirigée

par le chercheur Robert Ballard. En retournant visiter l'épave en

2004, Ballard a noté que beaucoup d'artéfacts avaient été retirés

du navire depuis sa découverte initiale. Sans protection légale,

l'épave risque d'encourir une détérioration naturelle et des

dommages causés par les visiteurs et les opérations de

récupération. Plusieurs pays négocient une entente visant à

protéger les épaves sous‑marines. L'entente désignera le

Titanic en tant que monument commémoratif maritime

international, établira une réglementation pour la visite du site

et fournira un système de documentation des artéfacts retirés de

l'épave afin qu'ils puissent être présentés au public.

L'entente constitue une étape importante dans la protection de ce

navire historique contre d'autres dommages et dans la

reconnaissance du paquebot comme monument  commémoratif.

commémoratif.

Ce terrible événement est reconnu comme l'un des pires désastres

maritimes de l'histoire. L'enquête qui a suivi a mené au réexamen

des procédures de sécurité maritime, qui n'avaient pas suivi le

rythme de croissance rapide de la taille des navires. Il semble

qu'une série d'éléments, dont des défauts de conception, des

erreurs humaines et la malchance, se soient combinés pour produire

une catastrophe qui continuera d'alimenter l'imagerie populaire au

cours des cent prochaines années.